Секреты Никиты Хрущева

Размышления о попытке комплексной реанимации советской системы

Сегодня - день рождения Никиты Хрущева, советского лидера, эффектность правления которого значительно превосходит кратковременность его пребывания у власти. Человек, сумевший не потеряться на фоне своих чудовищных предшественников, ставший притчей во языцех и до сих пор вызывающий весьма оживленные споры.

Конечно, вознесен на вершины он был совсем не за таланты или заслуги - как предшественники. Как и преемники, достиг высшей власти путем попеременно интриг и силовых акций. Однако интриговали и давили многие, вышел же победителем - он. Уже это интересно и привлекает внимание: как же удалось не просто выжить, но и преуспеть больше прочих? Объяснений феномену сколько угодно, на всякий вкус, и повторять их здесь, суммировать кажется излишним. Более интересно посмотреть на это во всех отношениях необычное правление под иным углом - а именно с точки зрения соответствия духу того режима, который возглавлял Хрущев. И здесь можно прийти к весьма неожиданному выводу.

Югославия. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев (в центре) во время визита. Фото: Василий Егоров /Фотохроника ТАСС

Югославия. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев (в центре) во время визита. Фото: Василий Егоров /Фотохроника ТАСС

КВИНТЭССЕНЦИЯ СОВЕТЧИНЫ

Состоит оный в том, что именно хрущевское время - условно обозначим как 1954-1962 годы - являет собой квинтэссенцию всей советчины, ее пик, период цветения. Хотя бы уже потому, что именно на него приходится процентов 90 всех успехов совстроя. Успехи эти - плод в первую очередь пропагандистской шумихи и последующей упорной промывки мозгов и только во вторую (третью и т.д.) - чего-то реального, серьезного и долговечного. Но все же некий результат был достигнут. И показательно, что именно тогда, в конце 1950-х, многим (прежде всего, видимо, молодежи) казалось, что будущее светло и безоблачно. Это даже в визуальном искусстве того периода видно: яркие краски, солнце, молодость, какие-то новые свершения (обобщенное "покорение целины", как настоящей, так и, например, космической - не очень понятно, зачем и с какими последствиями, зато весело-задорно). Все это общественное бурление придавало эпохе видимость динамизма - именно видимость, потому что на созданных Сталиным институциях и "управленческих практиках" оный динамизм никак не сказался. Больше того, весь хваленый "либерализм" эпохи зависел, по сути, от того, с какой ноги с утра встал "дорогой Никита Сергеевич". А что может быть слабее, недолговечнее воли одного лица, пусть даже первого во властной иерархии? Впрочем, эффект, первое впечатление, та самая одежка, по которой встречают, – все это осталось и сохраняет потенциал до сей поры.

ХРУЩЕВСКАЯ СЕМИЛЕТКА

Сейчас публицисты и отдельные историки пытаются вылепить "самый успешный период развития экономики" из половинчатой косыгинской реформы - не осознавая, видимо, что эта реформа была попыткой выйти из тупика, преодолеть кризис, то есть представляла собой реакцию, была подчинена обстоятельствам, а не создавала их. И самым естественным образом, самой логикой сформировавшейся бюрократической "вертикали власти" была задушена. На деле же самый успешный, как минимум оживленный, период в экономическом развитии СССР - именно хрущевские времена, первые годы семилетки. Но не из-за статистических данных, которым особой веры нет, а из-за того, что именно тогда были приняты те решения, которые определили приоритеты в развитии советской "экономики" в последующие десятилетия (и сказывающиеся до сих пор). Решения эти оказались стратегически ошибочными, фактически привели "первое в мире государство рабочих и крестьян" к незавидному статусу сырьевого придатка "загнивающего, раздираемого противоречиями капиталистического лагеря", чем и обусловили его грядущий развал. Тем не менее дальнейшее развитие СССР наследует более хрущевщине, нежели сталинщине.

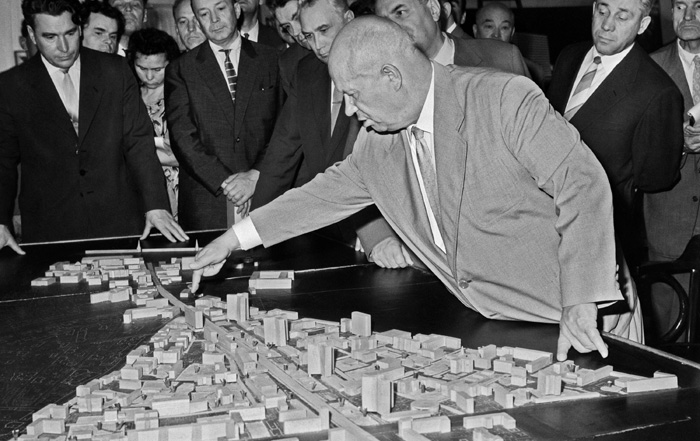

Никита Хрущев во время просмотра архитектурных проектов столицы. Фото: Сергея Преображенского/Фотохроника ТАСС

Никита Хрущев во время просмотра архитектурных проектов столицы. Фото: Сергея Преображенского/Фотохроника ТАСС

РОМАНТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ

Но самая, пожалуй, главная характеристика эпохи - это ее, за неимением лучшего определения, пассионарность. И тут сказался не только тот молодежный задор, о котором было сказано выше - сыграло роль и обращение к "революционной романтике" первых лет существования красного режима. Этот шаг нынешние сталинисты рассматривают как "троцкизм" и проч., пытаясь противопоставить "ренегата Хрущева" "патриоту-державнику Сталину". Что не просто чепуха - но непонимание природы, сущности режима. Ибо "революционная пассионарность" и была для режима базисом. А обращение к ней в середине 1950-х еще и позволяло сохранить себя. Ведь сталинщина исчерпала себя еще даже до смерти своего создателя: она, конечно, не была никаким "патриотическим поворотом", "национал-большевизмом" и т.п., в ней вообще не содержалось идеологии и стратегии (не в последнюю очередь потому, что ни идеологом, ни стратегом Сталин не был). Смысл и наполнение ее - тактика, постоянное лавирование, реагирование на вызовы извне и изнутри. В результате режим потерял динамизм, шел на поводу у событий и окостеневал - а отсутствие перспективного видения привело не только к внешнеполитическим поражениям, но и к глубокому внутреннему кризису. Причем не только экономическому - огромной была усталость общества от устаревшего морально курса.

ПРИЗРАЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Хрущев, возможно, не вполне осознанно, попытался предложить альтернативу. Которая была очевидна: выйти за пределы "зоны комфорта", захватить инициативу, не реагировать на повестку дня (и внутреннюю, и мировую), а формировать ее. Обращение к эпохе Второй Смуты, к "чистому наследию ленинизма" было естественным - как стремление идеологически обосновать новый динамизм, придать ему некую историческую укорененность. Здесь, правда, крылась фундаментальная ошибка: ленинский курс ("военный коммунизм") закончился ленинским же признанием "мы провалились", тяжелым экономическим и политическим кризисом, первым советским голодомором и, в конце концов, возвращением к рыночной экономике (пусть и в весьма купированном варианте НЭПа). Этого нельзя было не учитывать - понятно же, что когда ищешь, "с кого делать жизнь", велика вероятность повторения пути и ошибок примера. Но исторических аналогий явно не уловили - и получилось почти зеркально, правда, с поправками на постепенное смягчение нравов: снова тяжелый экономический кризис, "продовольственные трудности", общественно-политическое напряжение... Некоторые рассматривают и косыгинскую экономическую реформу как "капитуляцию перед рынком", "новый НЭП" или хотя бы как шаг в эту сторону. Так вот забавно все закольцевалось.

Казахская ССР. Уборка зерна нового урожая, выращенного на целинных землях. На снимке: колонна автомашин с зерном на пути к элеватору. Фотохроника ТАСС

Казахская ССР. Уборка зерна нового урожая, выращенного на целинных землях. На снимке: колонна автомашин с зерном на пути к элеватору. Фотохроника ТАСС

То есть с непосредственным политико-идеологическим курсом (воспроизведением ленинщины, вплоть до субботников) "дорогой Никита Сергеевич" ошибся - но вот саму идею революционности уловил верно. Вернуть системе активность, высокий темп было необходимо еще и потому, что только так она могла двигаться вперед, сокрушая врагов, друзей и вообще всех, кто подвернется, только так она могла побеждать. Нельзя было по-сталински сидеть в своей норе, выгадывая какие-то моменты и возможности, надо было рваться вперед, расширять сферу влияния, атаковать капиталистов с империалистами, навязывать им свои правила игры! И, что характерно, очень долго получалось: безнаказанное вторжение в Венгрию, космическая эпопея, "ядреное" оружие, визиты в капстраны с очаровыванием тамошнего электората, Берлинская стена... А как тряслись и ужасались советологи!.. Правда, на Западе восторги от советских PR-успехов - традиция давняя, а уж этим-то "знатокам" сам черт велел петь про "ужасный могучий Советский Союз" (иначе ведь в мире прагматичного капитализма финансирование не заполучить и не "раскрутиться"). Но вся эта активность, тем не менее, создавала определенный информационный фон: фраза "русские идут", казалось, перестала быть лишь плодом больного сознания.

ГРУППА "А" ПРОТИВ ГРУППЫ "Б"

Но увы - здесь-то и крылось роковое противоречие: шум в СМИ (своих и чужих) катастрофически не соответствовал положению дел. Первоначальный импульс в экономике, вызванный реформами 1957 года, быстро затух, подавленный и бюрократами, и самой плановой системой. Широкомасштабные (и широко разрекламированные) социальные программы (жилье и пр.) забуксовали из-за изначальной неприспособленности режима к социально ориентированной политике, непонимания ее целей и задач. В сельском хозяйстве наворотили таких дел, что пришлось на Западе зерно закупать - у "жадных капиталистов" прямо немая сцена была. Общественный же импульс, заданный кратковременным послаблением 1956 года, вызвал такой страх у партачей, что те кинулись возвращать старые порядки на глазах у изумленной публики, которая не понимала, что происходит: только-только вроде свободно вздохнуть дали - и на тебе.

Это, конечно, была специфическая "советская свобода": "очищение ленинского наследия от сталинских извращений", "комиссары в пыльных шлемах" вместо "великого вождя и отца народов". Даже из газет на время дохнуло чем-то свежим, неожиданным, смелым! Но быстро выяснилось, что рамки так и остались узкими - комиссары-то пусть будут, но и без очередного "мудрого лидера" никак, да и вообще, не стоит раскачивать лодку и слишком уж будировать былые ошибки. "Думай о хорошем". Этим власть оттолкнула самые лояльные слои интеллигенции, тех либерально мыслящих представителей тогдашнего "креативного класса", на кого и надо было опереться в своем революционном порыве. Консерваторы же - лишенные творческого начала, зато имевшие мощнейшие позиции в партаппарате и "творческих кругах" - были возмущены ХХ съездом, развенчанием Сталина и вообще "гнилой либеральной политикой". В результате получился натуральный общественный раскол - который, правда, долго держали под спудом. Он вышел на поверхность только в конце 1980-х годов, но накопившаяся энергия оказалась такова, что именно баталии вокруг нерешенных в свое время проблем стали одной из главных причин крушения коммунистической идеологии.

ПРИЗЫВНИКИ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА

Еще одной загвоздкой стало непонимание того, что обращение к "революционному духу" предполагает не воспроизведение старых схем и повторение пройденного, а творчество, создание нового, регулярное безжалостное переформатирование общества, культуры, морали, властных практик и всего остального. Собственно, революцию: "весь мир... до основанья, а затем..." Советские вожди (и в первую очередь Никита Сергеевич) решили, очевидно, что надо просто сделать "как при Ленине". На чем и споткнулись - ведь изменилась страна, изменился народ, изменилось общество.

Впрочем, думается, что серьезно тут предъявлять обвинения нельзя - ведь обвинять можно тех, кто отдает себе отчет в действиях. А хрущевское поколение таковым не было: горожане в первом поколении, пережившие потрясения тектонического масштаба, отрезанные и от мировой культуры, и от великой русской, воспитанные на наспех слепленном и насквозь идеологизированном суррогате, запуганные и отученные даже просто думать и рассуждать, не то что анализировать, вопросы задавать и сомневаться. Люди, которым собственные мысли заменяли передовицы "Правды" и "эпохальные" речи очередного вождя. К тому же основной костяк партаппарата составляли те, кто поднялся по следам Большого террора и после войны, когда идеологическую сферу, образно выражаясь, попросту придавили гранитной плитой, а "наверх" отбирали тех, кто готов без всякой рефлексии выполнить очередной приказ вышестоящей инстанции - людей-функций, "солдат партии". Статистика более чем красноречива: по состоянию на конец 1950-х годов, даже после всех перестановок, почти половина секретарей обкомов, из которых в основном и состоял ЦК компартии, выдвинулись в конце 1930-х - во время репрессий или сразу после них. С подобным составом какого-либо "творчества" ожидать было бы просто несправедливо - "не для того растили".

Будапешт. События в Венгрии,1956 год /Фотохроника ТАСC

Будапешт. События в Венгрии,1956 год /Фотохроника ТАСC

С "революционным творчеством" вот еще какой момент: рубеж 1910-1920-х годов - период отчаянной борьбы большевиков за власть, "завоевания России", упрочения и расширения своего влияния. Наряду с террором приходилось идти и на компромиссы, маневрировать (так, например, менялась политика по отношению к казакам, к крестьянам, к военспецам… НЭП, опять же). Поневоле мозги будут работать, поневоле начнешь снисходительнее, гибче относиться к тем или иным проявлениям "сопротивления материала". Ленин это, кстати, чутко улавливал, все писал-предостерегал против "буржуазного перерождения" (то есть обретения режимом - или, во всяком случае, отдельными его представителями - хотя бы подобия человеческого лица). И потому же Сталин - "Ленин сегодня" - так ревностно аппаратную грядку мотыжил, пытаясь вырастить идеального советского аппаратчика: непреклонного и не сомневающегося (в чем, увы, в значительной степени преуспел).

СЛАДОСТНЫЙ МИГ МЕЖДУВРЕМЕНЬЯ

Что же касается хрущевщины, то к тому моменту режиму уже ничего не угрожало - сладостный миг, когда старые враги поражены, деморализованы, одряхлели и пр., а новые еще только нарождаются, еще неуклюжи и неопытны и, кажется, не представляют угрозы, кажется, их всегда можно одной левой... То есть цель достигнута - и чего еще желать? Можно расслабиться и пожить в свое удовольствие! Потому-то на место усилий по, гм, "модернизации, инновациям и повышению эффективности" быстро пришло форменное самодурство в традициях карикатур на русских помещиков: публичное поношение "вождем" даже членов политбюро, не говоря уж о всяких там поэтах с художниками и киношниками, бесконечные перетасовки кадров и организационные перестройки, поток инициатив "сверху" во всех областях жизни общества, создававших шумиху и панику, но не дававших почти ничего положительного... Форменный "барин с выдержкой": как захочу, так и будет, а кто против - того на конюшню. И все это лишь прикрывалось "революционной" фразеологией и показухой.

Тут Хрущев, конечно, вольно или невольно копировал "вождя народов" - чьим питомцем и любимцем был и чье влияние испытал в огромной степени. Другое дело, что после разоблачений последнего и вообще разговоров о возрождении "ленинской партийной демократии" подобное поведение воспринималось со все большим недовольством. "Дорогой Никита Сергеевич", между прочим, пережил аж две попытки смещения - в 1957 и 1964 годах. Это его, с одной стороны, характеризует довольно ярко - и не с лучшей стороны, ведь надо же уметь так настраивать против себя собственных подчиненных! А с другой - выгодно отличает как от предшественников, так и от ближайших преемников, при которых ничего подобного возможно не было. И если уж и говорить о некоей мифической "советской демократии", то как раз применительно к хрущевскому времени.

Никита Хрущев выступает с речью на митинге. Фото: Алексея Стужина и Н.Назарова/Фотохроника ТАСС

Никита Хрущев выступает с речью на митинге. Фото: Алексея Стужина и Н.Назарова/Фотохроника ТАСС

Да и, в конце концов, почти весь "золотой фонд" советской культуры - все эти Шурики, кавээны, "голубые огоньки" и многое другое - появился именно тогда. И у нынешней современности куда больше сходства с эпохой Хрущева, нежели со временем того же Сталина. Что уж говорить, если помнится Совдеп именно в сочных образах 1950-1960-х годов, а не жутких 1920-1940-х или серых, невыразительных 1970-1980-х. Так что, казалось бы, кого, как не Хрущева, на щит-то поднимать современным ностальгирующим! И нынешнее превознесение "чудного грузина" кажется тем более алогичным, что наготове вот такой "народный лидер" - разбитной весельчак, не боящийся никаких авторитетов, который пусть и развалит все, до чего дотянется, но сделает это хотя бы с огоньком и задором, а заодно наведет шороху среди ненавистных "иностранцев-засранцев". И кстати, там, за рубежом, Хрущев куда популярнее практически всех прочих советских вождей (за исключением, пожалуй, Горбачева). В чем, наверное, можно усмотреть некий знак - однако фразу "нет пророка в своем отечестве" вспоминать не станем. В данном контексте и по данному поводу она просто бессмысленна.