Чернобыль как история любви. Зачем в модном фильме "убили" героев, которые живы до сих пор?

С фильмом "Чернобыль" его продюсеры подгадали удачно – как раз к 35-й годовщине со дня начала той беспримерной эпопеи героизма и самопожертвования, которую открыла авария в 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС. Правда, в деталях это кино подкачало, но главная мысль верна: долг для тех, кто оказался там и тогда, был неумолимее любви…

Собственно, с содержательной точки зрения фильм почти никакой. И почти не имеющий связи с той реальностью, о чём идёт речь. Точнее говоря, та реальность проходит фоном для типичной киношной "истории любви". Люди встречаются, люди влюбляются, люди НЕ женятся; через десять лет встречаются, обнаруживают, что у них есть общий ребёнок, но снова влюбляются. В качестве фона тут годится хоть взрыв АЭС, хоть Столетняя война, хоть XXIV съезд КПСС.

Здесь фоном для любовной драмы стал подвиг. Главный герой оказался пожарным, и когда происходит авария, идёт в её пекло исполнять свой долг. Долг требует от него спуститься в полный радиоактивной воды бассейн, чтобы не дать случиться второму, потенциально убийственному для половины Евразии взрыву, если бы вода соприкоснулась с раскалённым расплавом того, что недавно было энергоблоком. А там ещё 180 тонн ядерного топлива…

Подвиг, как все прочие

Впрочем, это как раз я начинаю наводить связи фильма с реальностью. Киношники-то – ребята ушлые, иные в их джунглях не выживают, так что сразу оговорились: фильм всего лишь вдохновлён реальными событиями. Сразу всё становится легко и приятно: в миллионный раз про "лубофф" – это куда проще, нежели во второй раз про тяжелейшую в истории атомную катастрофу. Да к тому же с необходимостью перебить тот смердящий запах, что оставили за собой англичане с их одноимённым сериалом.

В общем, в кино герой-пожарный погибает, и на том – всё о том. Реальность была и сложнее, и трагичнее, и в то же время более оптимистичной и более вдохновляющей, что ли…

Специалисты до сих пор не сходятся во мнении, какова была природа первого взрыва на ЧАЭС, что и разрушил 4-й энергоблок. То ли неконтролируемое возрастание мощности реактора привело к тому, что в результате перегрева ядерного топлива разрушились тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы) с теми каналами, где они находились, – и пар под давлением в 70 атмосфер вырвал верхнюю защитную плиту реактора. То ли взрыв произошёл не в шахте реактора, а в самом реакторном зале.

Но как бы то ни было – теперь уж не проверишь, – прямо под реактором имелся ещё бассейн для охлаждения. Это так называемый бассейн-барботёр – резервуар с холодной водой, куда сбрасываются излишки пара из системы охлаждения реактора и так конденсируются. В общем, если туда обрушатся расплавленные остатки реактора вместе с раскалённой активной зоной, – последствия парового взрыва с выбросом огромного количества радиоактивного материала стали бы катастрофой для половины Евразии.

Значит, кому-то надо было добраться до клапанов и открыть их, чтобы отвести воду из бассейна. Просто всё: отправиться в пекло, по пути пройдя – или проплыв – по затопленным радиоактивной водой подземным коридорам, найти в кромешной тьме клапана, обеспечить их открытие, даже если их заклинило, спустить воду. И выйти обратно, молясь, чтобы радиоактивная лава не обрушилась раньше.

В пекло пошли не пожарные, а начальник смены Борис Баранов, старший инженер управления блоком турбинного цеха Валерий Беспалов и старший инженер-механик реакторного цеха Алексей Ананенко. Последний знал, где находятся задвижки, потому решил, что не идти на смерть не может. Кто-то второй – им стал Беспалов – должен будет открывать вторую задвижку. А третий должен обеспечить свет – и подстраховать в случае, если клапана где-то заклинят.

При этом радиоактивная обстановка в коридоре под реактором была неизвестна. Неясна была степень его разрушения. Непонятно, в каком состоянии находятся водозапирающие механизмы.

…Нет, они не погибли. Благодаря радиометрам (дозиметрами их чаще называют) три человека смогли обойти самые радиоактивные участки, выполнить задачу и вернуться. Они не получили смертельной дозы радиации. Двое живы до сих пор, а один – Баранов – умер в 65 лет от сердечного приступа. Но! Но… Но когда они уходили, они не знали, как там на месте всё будет. Они надели гидрокостюмы, готовые до конца нырять там, в той стреляющей нейтронами воде, но – исполнить свой долг. Они уходили как на штурм Мамаева кургана в Сталинграде, надеясь на жизнь, но заранее зная, что идут на смерть. И они ещё знали о судьбе пожарных, что ночью тушили крышу энергоблока и не дали пожару перекинуться на соседний, 3-й блок…

Долг гораздо беспощаднее любви…

Разиня растяпе…

Говорят иногда, что каждый подвиг – следствие чьего-то…

Дальше варианты расходятся. Говорят и про разгильдяйство, и про глупость, про халатность, даже про преступление.

Вряд ли это совсем так. Нередко подвиг становится ответом на стечение обстоятельств, на объективную ситуацию, на отнюдь не глупые действия противника. Но если бы Провидение захотело подтвердить верность этой мысли, то демонстративнее и убедительнее аварии на Чернобыльской АЭС 35 лет назад было бы просто не придумать…

С одной стороны, люди. Впрочем, с другой тоже были они, но эти, которые затеяли эксперимент на останавливаемом на плановое обслуживание реакторе, – эти были уникальными мастерами на пустом месте создать катастрофу.

Они хотели, в общем-то, разумного – проверить, насколько хватит ещё энергоснабжения при так называемом режиме "выбега ротора турбогенератора" для обеспечения электропитанием питательных и главных циркуляционных насосов станции. Для этого была отключена система аварийного охлаждения реактора (САОР), велась работа на малом уровне мощности реактора с малым оперативным запасом реактивности, с нарушением целого ряда регламентных требований и норм. Наконец, аварию в немалой степени спровоцировали судорожные, но при этом несвоевременные и неточные действия персонала, когда стала развиваться нештатная ситуация.

В общем, если водитель автобуса при выполнении поворота отключит рулевое управление – понятно, чем закончится такой эксперимент для него и для пассажиров.

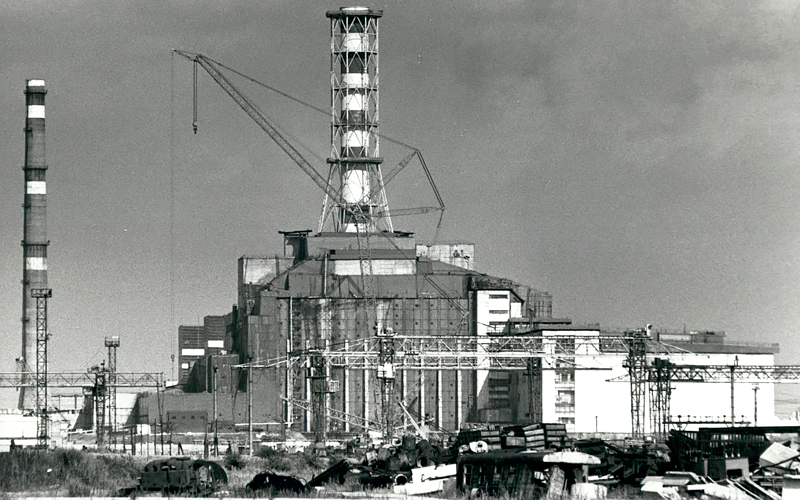

Специалисты до сих пор не сходятся во мнении, какова была природа первого взрыва на ЧАЭС, что и разрушил 4-й энергоблок. Фото: Keystone Pictures USA / Globallookpress

Специалисты до сих пор не сходятся во мнении, какова была природа первого взрыва на ЧАЭС, что и разрушил 4-й энергоблок. Фото: Keystone Pictures USA / Globallookpress

Но и на другой стороне тоже были люди, которые проектировали и создавали реакторы РБМК. И они тоже наделали немало ошибок. Главная, конечно, – не была предусмотрена "защита от дурака". Однако и чисто технически конструкция стержней системы управления и защиты (СУЗ) была сделана так, что при срочном их погружении (а они должны поглощать нейтроны и тем замедлять цепную реакцию) они в первой фазе, наоборот, вносят в систему дополнительную положительную реактивность. И при снижении уровня теплоносителя – то есть воды, по своим свойствам также замедляющей, как бы "связывающей", – конструктивно дозволяется рост содержания пара. А он, как газ, естественно, гораздо худший замедлитель на единицу объёма. И это тоже даёт повышение реактивности при обезвоживании активной зоны. Положительная обратная связь: рост мощности порождает в активной зоне процессы, ведущие к новому росту мощности.

Вот оно и рвануло. И тогда настало время подвига.

Подвиг на все времена

Мне уже приходилось как-то сформулировать: ту битву в Чернобыле нельзя было проиграть, как нельзя было проиграть Сталинградскую битву. И там, и там, как бы пафосно ни звучало, бой шёл за будущее человечества.

Нет, радиация оказалась не столь беспощадна. Уже сегодня вокруг ЧАЭС радиационная обстановка практически близка к норме. Из попавших 35 лет назад в зону загрязнения 2,3 млн гектар сельскохозяйственных земель на территории России сегодня "реабилитированы" больше половины. В Белоруссии и на Украине – тоже. Разве что в Минске склонились к тому, чтобы те "заповедные" территории в Гомельской области оставить просто заповедными. Вокруг Чернобыля возник заповедник явочным порядком, и там нет двухголовых зайцев и волков со светящимися клыками.

По данным самого большого и самого авторитетного в мире российского Национального радиационно-эпидемиологического регистра из 638 тысяч официально зарегистрированных ликвидаторов по диагнозу "лучевая болезнь" прошли только 134 человека. И это именно те, кто оказался на аварийном блоке в первые сутки – пожарные и персонал АЭС. Умерли именно от лучевой болезни 28 человек. За всё время выявлено 122 заболевания лейкемией; увеличения заболеваний другими видами рака по сравнению с остальными группами населения у ликвидаторов не зафиксировано. Наблюдался рост заболеваемости вообще на затронутых аварией территориях и среди эвакуированного населения – но он не катастрофический и вполне укладывается в ту неизбежную статистику, которая рождается стрессами и неизбежным при таких пертурбациях ухудшением медицинского обслуживания.

Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС – настоящие герои. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС – настоящие герои. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

В общем, ожидавшейся экологической катастрофы планетарного масштаба не произошло. Но ведь люди, которые уходили в радиационный огонь, этого тогда знать не могли! Да, верно, согласимся со скептиками, пожарные, которые спасли мир в первую ночь, убив огонь обычный, задавив пожар с его ошеломительными выбросами (в первые 10 дней суммарный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду составил около 14 эксабеккерелей, то есть 14 миллиардов миллиардов радиоактивных распадов в секунду!), – эти ребята могли не знать в те самые важные минуты, что попали под радиационное излучение в 2000 рентген в час. При безусловно смертельной дозе в тысячу. Но если бы и знали – а понимать это по собственным симптомам они начали достаточно быстро, – они всё равно не ушли бы. Вернее, они просто не ушли. Не японцы оказались, которые чудненьким образом отступили во время катастрофы на Фукусимской АЭС и сберегли своё здоровье, а теперь сливают радиоактивную воду в Тихий океан…

Так вот, наутро уже все всё знали. И про радиацию, и про её интенсивность. Но нужно было спасать – пусть не мир, страну свою – и они шли! И вместе со страною спасали мир. Техника не выдерживала, роботы застывали, поражённые излучением. И люди собирали с крыши блока радиоактивные обломки вручную! Ибо время не терпело: каждый миг давал выброс в атмосферу дополнительной радиации. Надо было – и они шли. Под тысячи рентген, как их деды в Сталинграде под тысячи пуль и осколков. И были вертолётчики, которые, зависая в этих же рентгенах, забрасывали реактор мешками со смесью карбида бора, свинца и доломита, чтобы завалить смертельно фонящее разрушенное здание поглощающим излучение материалом. А с ними шли химики, инженеры, врачи, строители, милиционеры. Шли, точно зная, на что шли…

И это именно они сделали возможным то, что сегодня мы с облегчением говорим о куда меньших последствиях той аварии, нежели обещали неумолимые теории. Не теории врали – им люди не дали сработать.

И это – их подвиг перед человечеством. На все времена.